2012年03月10日

ARES SVDS

今回のネタはSVDSです。ARES製のエアコキライフル。

このSVDS、ボルトアクション戦の時に事前に連絡いただいて当日手渡しでJOUさんから譲り受けたものです。

早速その場で実戦投入(ボルト限定だけどエアコキドラも参戦可、とあったので)してみましたが素直でクセのない弾道で好感触でした。

しかしその後ちょっと気になる部分も出て来たのでそのあたりをなんとか改善してみました。

気になる部分とは以下の通り。

写真1

コッキングした後ボルトをそ~っと戻した状態。

写真2

その後ボルトをぐいっと(力は要りません)前に押してやった状態。

ボルト操作のやり方によりBB弾の装填位置がまちまちになってしまい命中精度に悪影響が出そうです。

実際の使用での普通の操作として、カチャっとコッキングした後ぱっとコッキングレバーから手を離してリターンスプリング任せでボルトを閉鎖させますが、これだと一旦勢い良くボルトが閉鎖した後少しバウンドするので写真1と2の中間の位置にボルトが止まります。

ちなみにボルトが不完全閉鎖だろうがコッキング途中だろうがいつでもトリガーが引けてしまいます。メカ的には大昔のエアガンと変わりないですね。シアの構造とかも昔マルゼンKG-9で見たような・・・

さて、これにどう対策したものか・・・強制的に完全閉鎖させるためにはどうしようか、勢いよくもどるボルトを減速させる仕組みを考えなくては・・・と色々考えをめぐらせたのですが決め手のアイデアが浮かばず。

ボルトアクションなら手動で閉鎖するから複雑な事を考えなくてもいいのになぁ・・・

・・・そか!手動で閉鎖させればいいんだ!

発想の転換です。新たに何か機構を加えるのではなく、逆にパーツを省きます。

具体的にはボルトリターンスプリングを取り除いちゃいます。

早速分解です。

トップカバーを外し

スプリングガイドベースを止めているネジを外すと

スプリング2本がガイドごと取り外せます。

と、ここでピストンの中、ピストンスプリングが収まる部分の奥に見慣れないものを発見。

針金で引っ掛けて取り出してみるとスプリングのかさ上げスペーサーでした。

なぜただのスペーサーが見慣れないものに見えたかというと写真の向きで入っていたから。

これは恐らくバトンで初速調整のために入れられた(JOUさんバトンで購入されたそうです)ものでしょうが、何かのはずみにおかしな向きで組まれてしまったようです。

実はこの銃、コッキングの時に妙な感触があってシアがかかる直前でコッキングが急に重くなるんです。

どうやらスプリングガイドとスペーサーがぶつかっていたみたいで、スペーサーを正しく組んだらコッキングが軽くなりました。

あとはボルトリターンスプリングを取り除いて組み直すだけなんですが、やっぱり何もないのは淋しい?ので代わりの弱~いスプリングを入れることにしました。

下がデフォのスプリング。上が代わりに入れる弱々スプリング。確か昔のマルイのストライカー式でつづみ弾を飛ばす銃のマガジンスプリングでした。

組み直して動作チェック。どれくらいの弱々スプリングかと言えば、コッキングして手を離しても

1ミリも前進しません。当然手動でボルト閉鎖することになります。

さてこれで手動閉鎖する仕様になりましたが一つ気がかりな点が。

この銃のボルトはいつでもフリーに前後出来るわけで、ひとたびチャンバーに弾を装填したら勝手にボルトが下がられても困るわけです。

同じ手動閉鎖でもボルトアクションなら閉鎖後ボルトハンドルを倒し込むことでボルトをロックするのですがこの銃にはロックする機構がありません。

一応テストしてみましたが、銃口を上に向けてゆすってみてもボルトが下がって来ませんでした。チャンバーパッキンとノズルの摩擦でなんとか閉鎖状態をキープできるようです。

なんとなく気持ち悪いですが今はこれで我慢することにします。

最後に現状でのグルーピングチェックをば。

サンドバッグならぬスリーピングバッグにレスト。

距離13メートル、G&G0.25バイオ10発。

そんなに悪くないけどもうちょっとまとまって欲しいです。

今度は首周りのぐらつきを解消しますかね。

久しぶりに更新したと思ったら結構なボリュームになりました。

でもよくよく考えると内容的には

SVDSのボルトリターンスプリング替えました。

の1行で済むことしかやってないですね

このSVDS、ボルトアクション戦の時に事前に連絡いただいて当日手渡しでJOUさんから譲り受けたものです。

早速その場で実戦投入(ボルト限定だけどエアコキドラも参戦可、とあったので)してみましたが素直でクセのない弾道で好感触でした。

しかしその後ちょっと気になる部分も出て来たのでそのあたりをなんとか改善してみました。

気になる部分とは以下の通り。

写真1

コッキングした後ボルトをそ~っと戻した状態。

写真2

その後ボルトをぐいっと(力は要りません)前に押してやった状態。

ボルト操作のやり方によりBB弾の装填位置がまちまちになってしまい命中精度に悪影響が出そうです。

実際の使用での普通の操作として、カチャっとコッキングした後ぱっとコッキングレバーから手を離してリターンスプリング任せでボルトを閉鎖させますが、これだと一旦勢い良くボルトが閉鎖した後少しバウンドするので写真1と2の中間の位置にボルトが止まります。

ちなみにボルトが不完全閉鎖だろうがコッキング途中だろうがいつでもトリガーが引けてしまいます。メカ的には大昔のエアガンと変わりないですね。シアの構造とかも昔マルゼンKG-9で見たような・・・

さて、これにどう対策したものか・・・強制的に完全閉鎖させるためにはどうしようか、勢いよくもどるボルトを減速させる仕組みを考えなくては・・・と色々考えをめぐらせたのですが決め手のアイデアが浮かばず。

ボルトアクションなら手動で閉鎖するから複雑な事を考えなくてもいいのになぁ・・・

・・・そか!手動で閉鎖させればいいんだ!

発想の転換です。新たに何か機構を加えるのではなく、逆にパーツを省きます。

具体的にはボルトリターンスプリングを取り除いちゃいます。

早速分解です。

トップカバーを外し

スプリングガイドベースを止めているネジを外すと

スプリング2本がガイドごと取り外せます。

と、ここでピストンの中、ピストンスプリングが収まる部分の奥に見慣れないものを発見。

針金で引っ掛けて取り出してみるとスプリングのかさ上げスペーサーでした。

なぜただのスペーサーが見慣れないものに見えたかというと写真の向きで入っていたから。

これは恐らくバトンで初速調整のために入れられた(JOUさんバトンで購入されたそうです)ものでしょうが、何かのはずみにおかしな向きで組まれてしまったようです。

実はこの銃、コッキングの時に妙な感触があってシアがかかる直前でコッキングが急に重くなるんです。

どうやらスプリングガイドとスペーサーがぶつかっていたみたいで、スペーサーを正しく組んだらコッキングが軽くなりました。

あとはボルトリターンスプリングを取り除いて組み直すだけなんですが、やっぱり何もないのは淋しい?ので代わりの弱~いスプリングを入れることにしました。

下がデフォのスプリング。上が代わりに入れる弱々スプリング。確か昔のマルイのストライカー式でつづみ弾を飛ばす銃のマガジンスプリングでした。

組み直して動作チェック。どれくらいの弱々スプリングかと言えば、コッキングして手を離しても

1ミリも前進しません。当然手動でボルト閉鎖することになります。

さてこれで手動閉鎖する仕様になりましたが一つ気がかりな点が。

この銃のボルトはいつでもフリーに前後出来るわけで、ひとたびチャンバーに弾を装填したら勝手にボルトが下がられても困るわけです。

同じ手動閉鎖でもボルトアクションなら閉鎖後ボルトハンドルを倒し込むことでボルトをロックするのですがこの銃にはロックする機構がありません。

一応テストしてみましたが、銃口を上に向けてゆすってみてもボルトが下がって来ませんでした。チャンバーパッキンとノズルの摩擦でなんとか閉鎖状態をキープできるようです。

なんとなく気持ち悪いですが今はこれで我慢することにします。

最後に現状でのグルーピングチェックをば。

サンドバッグならぬスリーピングバッグにレスト。

距離13メートル、G&G0.25バイオ10発。

そんなに悪くないけどもうちょっとまとまって欲しいです。

今度は首周りのぐらつきを解消しますかね。

久しぶりに更新したと思ったら結構なボリュームになりました。

でもよくよく考えると内容的には

SVDSのボルトリターンスプリング替えました。

の1行で済むことしかやってないですね

2012年01月15日

振り返り

画像はアントンさんの記事より拝借

今更ですが、正月遠征の時の事を思い出してみました。

とは言っても書くのは道中の事とか東京での出逢いの事とかゲームの事とかはぜーんぶすっ飛ばしていきなり帰ってきた時の事です(ェ?)

遠征の事はアントンさんが既に全部書いているので重複、焼き直しで新鮮味がないことを最初にお断りしておきます。

フラフラになってアントンさんの家まで帰りついてさあ荷物の積み替えをしようとした時に十兵衛さんのお土産を思い出して早速見てみる事に。

これはその瞬間を私の心の声を交えつつスーパースローで再現したものです。

さてどんなセクシーカレンダーかなーと期待しつつ筒状に巻き取られた紙を引き出していくと・・・

肌色が、足が見えてきました。

「うんうん、上はどんなかな?」

さらに引き出すと膝から大腿が見えてくる。

「期待通り生足だな・・・ん?」

何かが違う。違和感を感じ出す。

「金髪ギャルのスラリとした足を期待していたのだが・・・これは・・・ちょっとポッチャリさんでないかい?」

胸元近くまで見えてきた時、その違和感が決定的なものになる。

「この白い布は?・・・・・げえっ!!これは女じゃない!フンドシ(注:正しくはマワシです。)締めた男だ!!」

私は混乱した。これはセクシーカレンダーの筈ではなかったのか?

「・・・・そうか!これはアントンさんへのお土産だった。つまりガチムチのアドンでサムソンなそっち系のカレンダーだな!フンドシ(注:マワシですよ)姿の野郎の写真など嬉しくはないが、アントンさんに絡めたネタとしては面白いじゃないか!それにしてもこんなカレンダーもあるところにはあるもんなんだな。」

納得した私はカレンダー全体が見えてくるのを見守った。

「やはりそうだ。もちつきのシチュエーションにフンドシ(注:マワシだって!)一丁で微笑む男。いかにもな写真じゃないか。」

「・・・・・・?」

「この男・・・どこかで・・・・・・って白○じゃん!!よく見りゃ大相撲って思いっきり書いてあるし。これはどういうことだ!?エロエロセクシー系でもなければゲイネタ系でもないただの大相撲のカレンダーって?十兵衛さん渡すもの間違えたか?」

そこでやっと十兵衛さんの言ったキーワードを思い出す。中身を確認して納得。

巨乳・・・確かに巨乳と言える力士さんもいらっしゃいました

全員Tバック・・・フンドシ(注:・・・)もTバックではあります

絡みあり・・・真剣に汗だくで相撲をとってらっしゃいました

潮吹き・・・正確には塩撒きですが

そして何よりこの一言

帰るまで見ないように・・・

脱帽です!お陰様で旅の終りに綺麗~~にオチが付いてスッキリと締めくくれました。

本当にありがとうございました。

今更ですが、正月遠征の時の事を思い出してみました。

とは言っても書くのは道中の事とか東京での出逢いの事とかゲームの事とかはぜーんぶすっ飛ばしていきなり帰ってきた時の事です(ェ?)

遠征の事はアントンさんが既に全部書いているので重複、焼き直しで新鮮味がないことを最初にお断りしておきます。

フラフラになってアントンさんの家まで帰りついてさあ荷物の積み替えをしようとした時に十兵衛さんのお土産を思い出して早速見てみる事に。

これはその瞬間を私の心の声を交えつつスーパースローで再現したものです。

さてどんなセクシーカレンダーかなーと期待しつつ筒状に巻き取られた紙を引き出していくと・・・

肌色が、足が見えてきました。

「うんうん、上はどんなかな?」

さらに引き出すと膝から大腿が見えてくる。

「期待通り生足だな・・・ん?」

何かが違う。違和感を感じ出す。

「金髪ギャルのスラリとした足を期待していたのだが・・・これは・・・ちょっとポッチャリさんでないかい?」

胸元近くまで見えてきた時、その違和感が決定的なものになる。

「この白い布は?・・・・・げえっ!!これは女じゃない!フンドシ(注:正しくはマワシです。)締めた男だ!!」

私は混乱した。これはセクシーカレンダーの筈ではなかったのか?

「・・・・そうか!これはアントンさんへのお土産だった。つまりガチムチのアドンでサムソンなそっち系のカレンダーだな!フンドシ(注:マワシですよ)姿の野郎の写真など嬉しくはないが、アントンさんに絡めたネタとしては面白いじゃないか!それにしてもこんなカレンダーもあるところにはあるもんなんだな。」

納得した私はカレンダー全体が見えてくるのを見守った。

「やはりそうだ。もちつきのシチュエーションにフンドシ(注:マワシだって!)一丁で微笑む男。いかにもな写真じゃないか。」

「・・・・・・?」

「この男・・・どこかで・・・・・・って白○じゃん!!よく見りゃ大相撲って思いっきり書いてあるし。これはどういうことだ!?エロエロセクシー系でもなければゲイネタ系でもないただの大相撲のカレンダーって?十兵衛さん渡すもの間違えたか?」

そこでやっと十兵衛さんの言ったキーワードを思い出す。中身を確認して納得。

巨乳・・・確かに巨乳と言える力士さんもいらっしゃいました

全員Tバック・・・フンドシ(注:・・・)もTバックではあります

絡みあり・・・真剣に汗だくで相撲をとってらっしゃいました

潮吹き・・・正確には塩撒きですが

そして何よりこの一言

帰るまで見ないように・・・

脱帽です!お陰様で旅の終りに綺麗~~にオチが付いてスッキリと締めくくれました。

本当にありがとうございました。

2011年10月30日

M320来た

IRONairsoftのM320が家にやってきました。一体何丁目のグレネードランチャーでしょうか

スタンドアローンで使っても良し、アンダーレイルにマウントしても良しといろいろ遊べそうです。

しかしこのランチャー、CAWのモスカートは使えないとのこと。

実際に試してみるとやはり途中までしか装填できません。

バレル内に段差があり、その部分で引っかかってます。

モスカートスラッグなら弾頭部が細いので問題なく装填できました。

さてどうしたものかと考えながら観察していると、このバレルは金属のアウターとライフリングを模したプラのインナーの二重構造になっていることに気が付きました。

インナーを取り外せばなんとかなりそうです。

早速インナーを抜き取ろうとしたのですが、やはり接着されているらしくあれこれこねくり回して見てもミシミシと接着の剥がれそうな音はするものの素手では動かせそうにありません。

そこで次に打った手がこれです。

薄い金属板をアウターとインナーの間にグイグイ差し込みます。この金属版はワイパーゴムに付いていたもので、ヤスリで先端を尖らせてあります。場所を変えて四箇所ほどやってみると・・・

やった!抜けました。

ピンボケでしたね・・・

取り出したインナー。

007ゴッコに使えそうですね

モスカートの弾頭よりほんの少し内径が狭いんですね。

邪魔になる部分だけカットして元に戻しました。

無事すっぽり収まるようになりました

既に結構な数のモスカートを持っていますし海外製の物より性能があてになってますのでやはり最初からモスカートが使えるようにして欲しかったですね。

モスカートが使えないことでいくらかは売上が落ちているんじゃないかと思います。

2012.4.30追記

注意!

後から判った事ですが、上記の加工はやり易い個体とやり難い個体があるようです。

製品には個体差があり、インナーバレルが取れやすい物と強固に接着されている物があるみたいで、私のM320はかなり取りやすい状態だったようです。

見た目ではわかりませんが、たっぷりの接着剤でしっかりとインナーバレルが接着された個体に当たってしまった場合にはここで紹介したやり方は通用しない可能性があります。

2011年10月27日

比べてみました

kanさんがトリジコンリフレックスサイトのレプリカを購入していたのを見て私も購入してみました。実は前から気になってたんですよね~

ただしkanさんとは違うメーカーの物?を手に入れました。さて吉と出るか凶と出るか・・・

合同ゲームの時に比較させてもらいました。

左が私の物、オークションでの購入でメーカー不明ですが恐らくLCP?とかいうメーカー製と思われます。右がkanさんのアローダイナミック製。

見てすぐにわかるのはサイトベースの高さと固定ネジのノブの形状の違いですね。

上から目線でw

ボディーは大きな違いはありません。まあ同じものを再現してますので。

右側面。

LCP?は刻印無し。ADはレーザー刻印入ってます。あと偏光フィルタ部分も微妙に違います。

正面から。

集光ファイバー風の部分も同じに見えます。

左側面。

高さの違いがよくわかります。

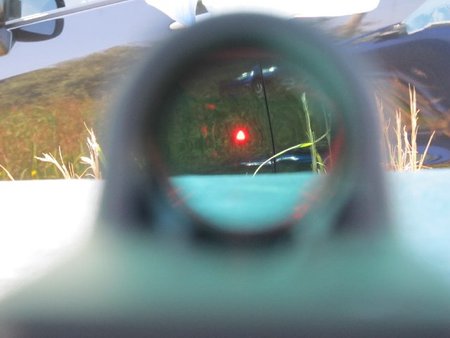

ダットの見え方比較。

ちょっと滲んで判りにくいですがADは三角形のダットです。

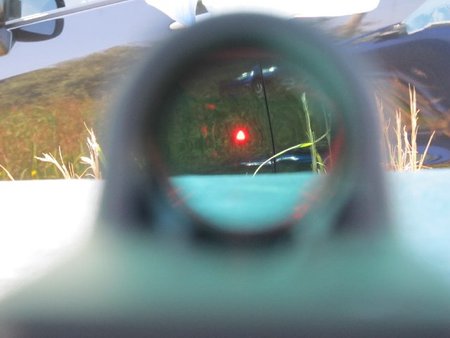

LCP?です。

ただの丸い点でした。

LCP?にはADには無いスイッチが付いてます。

最初はあっ、これでスイッチオンね。と思って弄っていたんですが、スイッチオンでダットが点灯するのはいいけど自動調光が効きません。受光部らしきものは確かにあるのですが手でふさいでも光を当ててもダットの明るさに変化なし??

もしかして不良品?ガックリ・・・と思ってましたが後日勘違いだったとわかりました。

スイッチオフだと思っていた所が自動調光で、スイッチを切り替えると常時フルパワー点灯する仕様でした。最初に見た時は暗い室内だったので自動調光ではダットが点灯してなかったんですね。

以上、くらべっこしてみましたがどっちがいいんでしょうかね?

ただしkanさんとは違うメーカーの物?を手に入れました。さて吉と出るか凶と出るか・・・

合同ゲームの時に比較させてもらいました。

左が私の物、オークションでの購入でメーカー不明ですが恐らくLCP?とかいうメーカー製と思われます。右がkanさんのアローダイナミック製。

見てすぐにわかるのはサイトベースの高さと固定ネジのノブの形状の違いですね。

上から目線でw

ボディーは大きな違いはありません。まあ同じものを再現してますので。

右側面。

LCP?は刻印無し。ADはレーザー刻印入ってます。あと偏光フィルタ部分も微妙に違います。

正面から。

集光ファイバー風の部分も同じに見えます。

左側面。

高さの違いがよくわかります。

ダットの見え方比較。

ちょっと滲んで判りにくいですがADは三角形のダットです。

LCP?です。

ただの丸い点でした。

LCP?にはADには無いスイッチが付いてます。

最初はあっ、これでスイッチオンね。と思って弄っていたんですが、スイッチオンでダットが点灯するのはいいけど自動調光が効きません。受光部らしきものは確かにあるのですが手でふさいでも光を当ててもダットの明るさに変化なし??

もしかして不良品?ガックリ・・・と思ってましたが後日勘違いだったとわかりました。

スイッチオフだと思っていた所が自動調光で、スイッチを切り替えると常時フルパワー点灯する仕様でした。最初に見た時は暗い室内だったので自動調光ではダットが点灯してなかったんですね。

以上、くらべっこしてみましたがどっちがいいんでしょうかね?

2011年09月04日

リストラ

今回のネタはグロックのピストルカービンキットです。まあ今更な内容でしょうから読み飛ばしちゃってください

組み込むのは今まで散々使ってきた電動グロック。

グロックに限らず電動ハンドガンは、特にロングマグと組み合わせたらある意味最強のサバゲツールになります。パワーと回転はフルサイズ電動ガンに比べると劣りますがそれと引き換えに機動力が手に入ります。

ヘタにスナイパーライフルのサイドアームとかに携行するとどちらがメインアームか分からなくなる事もあるぐらいで。

そんな訳で長らく頼れる相棒として腰に吊っていたんですが、最近はめっきり出番が減って今シーズンになって一度も使用していないという事態になりました。別に性能に不満があるわけではないんです。ただ、撃っていて楽しくないというか、「優秀なBB弾発射機」だけど銃って感じがしないというか。

趣味の物だけに単純に性能が良いだけでは満足できないんですね。

そこで気分を変えてもう一度使ってやろうとピストルカービン化です。

以下は組み込みにあたって少々手を加えた部分です。

固定用のピンを受けるプレートを止めるビスが内側に飛び出していたので削りました。

その固定ピン、グロックのトリガーピンに換えて差し込むんですが、グロックのトリガーピンの径は3ミリ。キットのピンは4ミリでした。

とりあえずジャンクパーツの中から3ミリシャフトを探してきて固定ピンとしました。ガスブログロックならトリガーピンが4ミリだったんでしょうか?

ダミーのスライドストップがフレームに干渉しているようでした。

カッターでサクッと削って対処。

ただ組み込むだけでは芸が無いのでちょっとだけヨの改造を。

キットのマズルにマルイM4バレルを組み込みます。

微妙~に径が大きかったので削って細くしました。

サンドペーパーを手に持っての完全手作業です。

カットしてキットのマズルにインサート。

豚ハイダーみたいな画になりましたね。

ひとまず完成~

電源はプロライトがまだ生きているので活用します。

セレクターがカバーされてしまってるので切り替え不能ですが、切り欠きを入れるのはメンドクサイもったいない気がしたのでそのままです。フルオンリーで運用しようかと。

マズルにネジが付いたので

こんな事や

こんな事して遊んでみます。

最後になんとなくFPGと並べてみました

組み込むのは今まで散々使ってきた電動グロック。

グロックに限らず電動ハンドガンは、特にロングマグと組み合わせたらある意味最強のサバゲツールになります。パワーと回転はフルサイズ電動ガンに比べると劣りますがそれと引き換えに機動力が手に入ります。

ヘタにスナイパーライフルのサイドアームとかに携行するとどちらがメインアームか分からなくなる事もあるぐらいで。

そんな訳で長らく頼れる相棒として腰に吊っていたんですが、最近はめっきり出番が減って今シーズンになって一度も使用していないという事態になりました。別に性能に不満があるわけではないんです。ただ、撃っていて楽しくないというか、「優秀なBB弾発射機」だけど銃って感じがしないというか。

趣味の物だけに単純に性能が良いだけでは満足できないんですね。

そこで気分を変えてもう一度使ってやろうとピストルカービン化です。

以下は組み込みにあたって少々手を加えた部分です。

固定用のピンを受けるプレートを止めるビスが内側に飛び出していたので削りました。

その固定ピン、グロックのトリガーピンに換えて差し込むんですが、グロックのトリガーピンの径は3ミリ。キットのピンは4ミリでした。

とりあえずジャンクパーツの中から3ミリシャフトを探してきて固定ピンとしました。ガスブログロックならトリガーピンが4ミリだったんでしょうか?

ダミーのスライドストップがフレームに干渉しているようでした。

カッターでサクッと削って対処。

ただ組み込むだけでは芸が無いのでちょっとだけヨの改造を。

キットのマズルにマルイM4バレルを組み込みます。

微妙~に径が大きかったので削って細くしました。

サンドペーパーを手に持っての完全手作業です。

カットしてキットのマズルにインサート。

豚ハイダーみたいな画になりましたね。

ひとまず完成~

電源はプロライトがまだ生きているので活用します。

セレクターがカバーされてしまってるので切り替え不能ですが、切り欠きを入れるのは

マズルにネジが付いたので

こんな事や

こんな事して遊んでみます。

最後になんとなくFPGと並べてみました

2011年08月27日

今頃になって

今回は扇風機の話。

夏の暑さもピークを過ぎてから充電式扇風機を購入しました。

これです。

もちろんサバゲでのインターバルの冷却用です。もっと早く買っとけば良かった。

今までもこんな電池式ファンや・・・

こんな自作機を使用していたのですが

やっぱり能力的に物足りなかったわけです。

きっかけはホームセンターに買い物に行ったときに偶然電動工具コーナーで見かけた充電式ファンでした。

マキタ製で電動工具用バッテリーで駆動する物で、結構な風量があったのと電動工具準拠のヘビーデューティーなデザインに惹かれて思わず購入しかけたのですが、あいにくバッテリーが別売り。何が必要なのか良く分からないし他に用事もあったのでひとまず手をつけずに立ち去りました。

ところが家に帰って調べてみるとファン単体ではまずまずのお手頃価格だったのですが、バッテリーがその倍ぐらいの値段でしたw

さらに充電器がバッテリーと同価格w

はい!消えた~ 電動工具でバッテリーを既に運用している人向けの商品だったのね~

で、気を取り直して他に充電式ファンを探しましたが色々出てるんですね。

節電とか停電対策とかでいっぱい売り出されてたみたいで。

それ用にライトやラジオの付いた商品がたくさんありましたが余計なものはいらないのでシンプルに風を送る物の中から↑を選んだのでした。

この扇風機、手許に届くまで知らなかった良い点がありました。

バッテリーが見慣れたサブCセル。しかもコネクター装備でバッテリー管理も楽々です。

と思ったらコネクターのオスメスが通常と逆になってました。

絶滅したと思っていた「京商コネクター」

こんな所で再会するとは

ジャンクBOXから出てきたパーツに使えるものがあったので変換コネクターを作成。

つぎはぎのヤッツケですがこれで手持ちの充電器で充放電できますね。

夏の暑さもピークを過ぎてから充電式扇風機を購入しました。

これです。

もちろんサバゲでのインターバルの冷却用です。もっと早く買っとけば良かった。

今までもこんな電池式ファンや・・・

こんな自作機を使用していたのですが

やっぱり能力的に物足りなかったわけです。

きっかけはホームセンターに買い物に行ったときに偶然電動工具コーナーで見かけた充電式ファンでした。

マキタ製で電動工具用バッテリーで駆動する物で、結構な風量があったのと電動工具準拠のヘビーデューティーなデザインに惹かれて思わず購入しかけたのですが、あいにくバッテリーが別売り。何が必要なのか良く分からないし他に用事もあったのでひとまず手をつけずに立ち去りました。

ところが家に帰って調べてみるとファン単体ではまずまずのお手頃価格だったのですが、バッテリーがその倍ぐらいの値段でしたw

さらに充電器がバッテリーと同価格w

はい!消えた~ 電動工具でバッテリーを既に運用している人向けの商品だったのね~

で、気を取り直して他に充電式ファンを探しましたが色々出てるんですね。

節電とか停電対策とかでいっぱい売り出されてたみたいで。

それ用にライトやラジオの付いた商品がたくさんありましたが余計なものはいらないのでシンプルに風を送る物の中から↑を選んだのでした。

この扇風機、手許に届くまで知らなかった良い点がありました。

バッテリーが見慣れたサブCセル。しかもコネクター装備でバッテリー管理も楽々です。

と思ったらコネクターのオスメスが通常と逆になってました。

絶滅したと思っていた「京商コネクター」

こんな所で再会するとは

ジャンクBOXから出てきたパーツに使えるものがあったので変換コネクターを作成。

つぎはぎのヤッツケですがこれで手持ちの充電器で充放電できますね。

2011年08月15日

骨折り損の・・・

さて、前回紹介したモーターを実際に組み込んでみたの巻です。

結論から言ってしまうと・・・ダメでした~!!

以上、終わり!

ま、そんな訳にもいかないので詳細を。

そもそもなんでモーターを変えようかと思ったかと言えば、私のPSG-1、時々オーバーランして2回発射してしまう事があるんですね。ギヤ周りの改造でカットオフのタイミングを調整する事も考えましたが高難度&迷宮入りが予想されて踏み切れません。それではとお手軽にモーター交換で何とかしようと試みたわけです。

最近出回っているネオジム磁石使用のモーターですが、磁力が強すぎて8・4Vではノーマルと比べ回転が落ちるとの事。これはPSG-1には好都合と取り寄せてみました。

ところが実際に組み込んでいざトリガーを引いても動かない・・・組み込み前のモーター単体の試験ではちゃんと回っていたのですが。

バッテリーを交換しても動かず。もしやと思いヒューズを見ると切れてました。

とりあえず20Aのヒューズをセットして再開しました。電気に詳しくないので分かりませんがバッテリーが今までと一緒で、モーター変えただけでヒューズが飛ぶものなんでしょうか?

これでちゃんと動くようになりましたが今度は一発動いてからトリガーに反応しなくなる症状が出ました。

もしかしてピストンコック位置からのスタートでは回しきれない???ハイトルクタイプのはずなんですが中華製なので侮れません

そういえばモーター単体で回してみた時もスイッチを入れた瞬間の回転の立ち上がりが鈍い感じはありました。

そういえばモーター単体で回してみた時もスイッチを入れた瞬間の回転の立ち上がりが鈍い感じはありました。さらにこの様にメカボがフリーズ?してしまった時でもPSG-1ならばピストンリリースレバーがあるので簡単にリセットできるのですが、モーターの回転抵抗(コギングって言うんでしたっけ)が強いせいかリリースしてもスプリングのテンションが負けてピストン前進せず。

仕方なくモーターを外すとジャッとピストンが戻り、モーターをセットしなおして作動させるとまたフリーズ。これを何度か繰り返して・・・あきらめました

あきらめた理由はもう一つあって、ギアノイズが酷いんです。

たぶんピニオンがダメなんでしょう。ピニオン交換したかったんですがピニオンのイモネジを緩めても全く動きません。モーター軸にがっちり食い込んでます。専用のギヤプーラーがあれば何とかなったかもしれませんがあいにく持ってません。

こんな感じで結局PSG-1はもとの仕様へ、モーターはお蔵入りです。

色々勉強になりました・・・疲れましたが。

また体制が整ったらチャレンジしてみたいと思います。

2011年08月13日

モーターを購入

中華製モーター買って見ました。

凄い磁力。ピニオンを指で回してみても純正とは抵抗感がまるで違います。

マルイ純正モーターではドライバーを持ち上げられませんでした。

ピニオンを見ると隣の純正に比べ形状がトロけてます・・・

大丈夫でしょうか?

PSG-1に搭載してみようかと考えてます。

2011年07月03日

久々のAPS2

先週の定例ゲーム、APS2を引っ張り出して使ってみました。

この銃は初めて本格的に近年のサバゲに使ったボルトアクションで、色々弄りましたねー。最近は他の銃に出番を取られて埃をかぶってましたが。

で、1年以上弾を撃ってない銃だったので最初は弾道が不安定だったのですが、試射をするうちにホップパッキンがなじんできたのか徐々に良い弾道に。ゲームでも良い感じのHITがいくつか取れました。最近はほとんど成果の無いダメスナイパーだったのですがちょっぴりリハビリできたかも?なんだかんだで使いやすい銃です。

ところが気分良く使っていたんですがラスゲーにて使用中に異変が。

敵に向かってトリガーを引こうとした瞬間、小さくカチッと手ごたえがあったきりシアが落ちなくなりました???

はて、こんなトラブルあったかなー?とりあえず家に持って帰って分解です。

トリガーボックスを外せばコックしたピストンをリリース出来るのでストックからレシーバーを外して・・・

あれ?無い!

レシーバーを固定しているビス2本の内1本が・・・

無い!?

いつから無いんでしょう

ビスなんてすぐに取れるものじゃないんで結構前から緩んでいたはず?

やっぱり道具の手入れ管理もろくに出来ないダメスナイパーですね

その後ホームセンターでビスを調達。アウターバレルも根元のネジ部に巻いたシールテープがヘタってがたついていたので(これは前から気付いてましたが)テフロンテープを巻いてしっかり固定しておきました。

シャキッとして気分良しです。

さて次回もこれを持って行くかそれとも別の銃を持ち出すか・・・

2011年06月17日

SVDマウントその2

前回のSVDマウント買ってきたけどそのままじゃ付かなくて何とか弄って取り付けできるようにしましたが・・・の続きです。

銃と干渉する部分を逃がしてやる事で取り付けできたマウントを上から見てみると・・・

トップレールが少し右にオフセットされてます。干渉部分を逃がした分むしろ左にずれていてもいいはずなのですが??

ちなみに純正スコープは結構左にオフセットされてます。

左撃ちはとりあえず考慮されてない仕様ですね。

ここはひとつ気持ちよくど真ん中にレールを持って来たいのでトップレールの位置を付け替える事にします。

レールを取ってビス穴の位置を確認すると2~3ミリ穴位置を移動すると良さそうです。

しかしそれでは元あった穴と開け直した穴がつながってしまいそうです。

さてどうしたものか・・・としばし考え別の方法を思いつきました。トップカバーとの干渉回避のために挟んだスペーサーをさらに足してやるんです。これでトップレールを付け替えることなく左に移動できます。

ちょうど真ん中に持って来れました。特別な加工も無く簡単に解決できちゃいました

んが・・・・このカッコ悪さハンパ無いです スペーサーだらけ・・・

スペーサーだらけ・・・

やっぱりこの案は却下です。

結局ネジ穴を新設、レールの付け替えをします。

元の穴とつながらないように余裕を持った位置に穴を開けたので・・・

やや左寄りのレール位置となりました。

純正スコープほどのオフセット量ではありませんので左撃ちもそんなに苦にはならないでしょう。

スコープを載せてみました。

ビジュアル的にマウントリングがしっくりきませんがとりあえずこんな感じで運用してみようかと思います。

ちなみにこのスコープ、マルイの新型です。

アントン君に「実物見たけどアレは止めといた方がいいよ」とは言われていたんですが、他に手頃なスコープがなかった事と、コストパフォーマンスを考えたらこれもアリかなと思い購入してしまいました。

確かに低倍率時の像の歪みを見ると萎えますが、そんなに低倍率で使う機会も無いと考えての事です。

銃と干渉する部分を逃がしてやる事で取り付けできたマウントを上から見てみると・・・

トップレールが少し右にオフセットされてます。干渉部分を逃がした分むしろ左にずれていてもいいはずなのですが??

ちなみに純正スコープは結構左にオフセットされてます。

左撃ちはとりあえず考慮されてない仕様ですね。

ここはひとつ気持ちよくど真ん中にレールを持って来たいのでトップレールの位置を付け替える事にします。

レールを取ってビス穴の位置を確認すると2~3ミリ穴位置を移動すると良さそうです。

しかしそれでは元あった穴と開け直した穴がつながってしまいそうです。

さてどうしたものか・・・としばし考え別の方法を思いつきました。トップカバーとの干渉回避のために挟んだスペーサーをさらに足してやるんです。これでトップレールを付け替えることなく左に移動できます。

ちょうど真ん中に持って来れました。特別な加工も無く簡単に解決できちゃいました

んが・・・・このカッコ悪さハンパ無いです

スペーサーだらけ・・・

スペーサーだらけ・・・

やっぱりこの案は却下です。

結局ネジ穴を新設、レールの付け替えをします。

元の穴とつながらないように余裕を持った位置に穴を開けたので・・・

やや左寄りのレール位置となりました。

純正スコープほどのオフセット量ではありませんので左撃ちもそんなに苦にはならないでしょう。

スコープを載せてみました。

ビジュアル的にマウントリングがしっくりきませんがとりあえずこんな感じで運用してみようかと思います。

ちなみにこのスコープ、マルイの新型です。

アントン君に「実物見たけどアレは止めといた方がいいよ」とは言われていたんですが、他に手頃なスコープがなかった事と、コストパフォーマンスを考えたらこれもアリかなと思い購入してしまいました。

確かに低倍率時の像の歪みを見ると萎えますが、そんなに低倍率で使う機会も無いと考えての事です。

2011年06月05日

SVDマウント取り付け

またまた更新の間隔が開いてしまいました。

コンスタントにゲームに出たりはしているんですが、なんだか忙しくてブログは放置状態。これじゃイカンと久々にパソコンに向かっております。

さて、今回のネタはショットショーで仕入れてきたSVD用スコープマウントです。

専用スコープは既に持っているんですがやたらとレティクルが繊細だったり位置が低かったりでちょっと狙い難いんですね。それで見やすいスコープを覗きやすい高さにマウントしてやろうと言う訳です。

以前はAK用マウントを臨時に載せていましたが、これは位置が高すぎでスタイルもイマイチ。やっぱり専用品が欲しいなーっと買ってきました。

これが買ってきたマウント。

サイドにレールも付いてましたがプラレール でした。確かベラルーシ製でしたっけ。

でした。確かベラルーシ製でしたっけ。

で、取り付けようとしたんですが全く取り付けできなかったんですねーこれが。

銃のサイドレールにかみ合う上下の爪の間隔が狭すぎる感じだったのでこりゃ大変だと定規をあてて確認しましたが、全く問題無しに取り付け出来ていた純正スコープと爪の間隔は変わらず???

よーく観察したら原因がわかりました。

トップカバーに干渉してサイドレールの奥まで噛み込んでなかったんですね。

このマウントは上下のパーツを結合して組み立てられていますので、

ビスを外して適当なスペーサーをかませて干渉部分を逃がしてやりました。

これで何とか取り付けできました。

ふぅやれやれ・・・でもなんでポン付けできないんでしょ?

しかも他にもまだ問題があったんですねー。

続きはまた今度

コンスタントにゲームに出たりはしているんですが、なんだか忙しくてブログは放置状態。これじゃイカンと久々にパソコンに向かっております。

さて、今回のネタはショットショーで仕入れてきたSVD用スコープマウントです。

専用スコープは既に持っているんですがやたらとレティクルが繊細だったり位置が低かったりでちょっと狙い難いんですね。それで見やすいスコープを覗きやすい高さにマウントしてやろうと言う訳です。

以前はAK用マウントを臨時に載せていましたが、これは位置が高すぎでスタイルもイマイチ。やっぱり専用品が欲しいなーっと買ってきました。

これが買ってきたマウント。

サイドにレールも付いてましたがプラレール

でした。確かベラルーシ製でしたっけ。

でした。確かベラルーシ製でしたっけ。で、取り付けようとしたんですが全く取り付けできなかったんですねーこれが。

銃のサイドレールにかみ合う上下の爪の間隔が狭すぎる感じだったのでこりゃ大変だと定規をあてて確認しましたが、全く問題無しに取り付け出来ていた純正スコープと爪の間隔は変わらず???

よーく観察したら原因がわかりました。

トップカバーに干渉してサイドレールの奥まで噛み込んでなかったんですね。

このマウントは上下のパーツを結合して組み立てられていますので、

ビスを外して適当なスペーサーをかませて干渉部分を逃がしてやりました。

これで何とか取り付けできました。

ふぅやれやれ・・・でもなんでポン付けできないんでしょ?

しかも他にもまだ問題があったんですねー。

続きはまた今度

2011年04月17日

4月10日のゲームにて

久々更新です。

もう先週の話になってしまいましたが10日はチームの開幕戦の日でした。好天に恵まれて久しぶりのゲームを堪能しました。

松林にデルタ隊員出現。3カラーが濃い緑の中で目立つ目立つ

sakiとアントン、なりきりおバカな2人なのでした。

私自身はデルタのコスプレは本当に久しぶりでした。たまには良いですね、テンション上がりました。

銃もそれ用のものを持ってきました。

アブダビカービンは1年以上ほったらかしでしたが何も問題なく快調に作動してくれました。

そして冬の間にチョコチョコ弄っていたWE M14。

現在の仕様はNPASを組み込みホップパッキンもRA-TECH製に変更。ホップ弾道は安定していますが最弱ホップでもややホップがかかり過ぎで少し弄る必要がありそうです。スコープマウントはマルイ用を強引に取り付けています。

ナイロン系装備もデルタコス用の物を出してきました。

最近のゲーム装備はチェストリグやプレキャリがメインでベストを着る事が無かったんですが、今回ベストの良い点も感じられました。

M14のマガジンが6本あるのですが、バラバラの状態でバッグに放り込むとガラゴロと踊りそうだったのでベストのマグポーチに収めた状態で持ち運びました。ハンドガン用でさえ重いガスブロマガジンが長物用で6本も集まるとシャレにならない重さです。

ところがこれが着てみると手で下げていた時ほどの重さを感じないんですね。重量が分散されてあまり負担に感じませんでした。普段愛用しているプレキャリでは肩に食い込んで痛くなっていたでしょうね。

ただしやっぱり暑い!胴体をぴったり覆うので熱が逃げません。4月なので大丈夫かと思いましたが思いのほか良い天気 でしっかり汗をかきました

でしっかり汗をかきました

もう先週の話になってしまいましたが10日はチームの開幕戦の日でした。好天に恵まれて久しぶりのゲームを堪能しました。

松林にデルタ隊員出現。3カラーが濃い緑の中で目立つ目立つ

sakiとアントン、なりきりおバカな2人なのでした。

私自身はデルタのコスプレは本当に久しぶりでした。たまには良いですね、テンション上がりました。

銃もそれ用のものを持ってきました。

アブダビカービンは1年以上ほったらかしでしたが何も問題なく快調に作動してくれました。

そして冬の間にチョコチョコ弄っていたWE M14。

現在の仕様はNPASを組み込みホップパッキンもRA-TECH製に変更。ホップ弾道は安定していますが最弱ホップでもややホップがかかり過ぎで少し弄る必要がありそうです。スコープマウントはマルイ用を強引に取り付けています。

ナイロン系装備もデルタコス用の物を出してきました。

最近のゲーム装備はチェストリグやプレキャリがメインでベストを着る事が無かったんですが、今回ベストの良い点も感じられました。

M14のマガジンが6本あるのですが、バラバラの状態でバッグに放り込むとガラゴロと踊りそうだったのでベストのマグポーチに収めた状態で持ち運びました。ハンドガン用でさえ重いガスブロマガジンが長物用で6本も集まるとシャレにならない重さです。

ところがこれが着てみると手で下げていた時ほどの重さを感じないんですね。重量が分散されてあまり負担に感じませんでした。普段愛用しているプレキャリでは肩に食い込んで痛くなっていたでしょうね。

ただしやっぱり暑い!胴体をぴったり覆うので熱が逃げません。4月なので大丈夫かと思いましたが思いのほか良い天気

でしっかり汗をかきました

でしっかり汗をかきました

2011年03月06日

また問題点発見

またまたWE M14の話です。

先日何気なく銃を弄っていてマガジンを見て気が付きました。

写真はマガジンのガス噴出口のゴムパッキンです。

ボルト内部のノズルASSYのガス流入口と密着しているんですがその痕跡が残っていました。

ちょっと両者のずれが大きくてガス漏れ寸前と言うかもしかしたら微量に漏っているのかも、と言うギリギリの位置関係ですね。

これの対策法はすぐに思いつけました。

実は完全閉鎖したボルト内でノズルが前後にがたついているのはかなり以前から気が付いていました。これを治すことで対処できそうです。

マガジンポートから見たノズル部です。

後ろに下げた状態です。

そして前に寄せた状態。

前後に2ミリほどがたつきます。もちろんどちらもボルトは閉鎖状態。

銃を入手してかなり早い段階で気付いていましたが、チャンバーパッキンとBB弾の位置が不安定になると言う点で気にしてはいましたがそれ以外にガス漏れの心配もあるとは思いも寄りませんでした。

ノズルASSYをバラしてシリンダーの底に丸く切り出したゴム板を押し込みました。

これによってノズルが前に押されガタを解消します。が、ゴムの厚みが3ミリちょっと有り、フルオートが作動しなくなる恐れがあるのでやっぱりやめました。

こっちに換えました。

こちらの方がさらに厚みがあるのですがスポンジ状になっているのでつぶれてちょうど良い厚さになります。

ちなみにこれは靴の中敷ですw数年前に緩衝材に凝って色々集めたことがあってその当時の余り物です。

その後マガジンのパッキンに付いた痕跡を見てみると・・・

ちょうど良い位置関係になりました。

試射してみると若干パワーが上がった感じでした。

ガス漏れが無くなったからなのか、ルートがストレートになってガスの抜けが良くなったからなのか・・・

詳しいテストはまた後日、です。

オマケでホップ調整について。わざわざ私が書くまでも無く皆さんご存知かと思いますが・・・

この銃、最初はどこでどうやってホップ調整するのかわかりませんでしたが、

ストックを外してみると・・・

こんな所にありました。

でも上のリターンスプリングが邪魔で小指でさえ入りません。仕方なくマイナスドライバーなどを差し込んで調整していました。

しかし反対側を見ると・・・

なにやら6角形の穴が。

やや無理があるのですがこうすればストックを外さなくても調整が出来ます。

ボールポイントのレンチなら良いかもしれませんね。

先日何気なく銃を弄っていてマガジンを見て気が付きました。

写真はマガジンのガス噴出口のゴムパッキンです。

ボルト内部のノズルASSYのガス流入口と密着しているんですがその痕跡が残っていました。

ちょっと両者のずれが大きくてガス漏れ寸前と言うかもしかしたら微量に漏っているのかも、と言うギリギリの位置関係ですね。

これの対策法はすぐに思いつけました。

実は完全閉鎖したボルト内でノズルが前後にがたついているのはかなり以前から気が付いていました。これを治すことで対処できそうです。

マガジンポートから見たノズル部です。

後ろに下げた状態です。

そして前に寄せた状態。

前後に2ミリほどがたつきます。もちろんどちらもボルトは閉鎖状態。

銃を入手してかなり早い段階で気付いていましたが、チャンバーパッキンとBB弾の位置が不安定になると言う点で気にしてはいましたがそれ以外にガス漏れの心配もあるとは思いも寄りませんでした。

ノズルASSYをバラしてシリンダーの底に丸く切り出したゴム板を押し込みました。

これによってノズルが前に押されガタを解消します。が、ゴムの厚みが3ミリちょっと有り、フルオートが作動しなくなる恐れがあるのでやっぱりやめました。

こっちに換えました。

こちらの方がさらに厚みがあるのですがスポンジ状になっているのでつぶれてちょうど良い厚さになります。

ちなみにこれは靴の中敷ですw数年前に緩衝材に凝って色々集めたことがあってその当時の余り物です。

その後マガジンのパッキンに付いた痕跡を見てみると・・・

ちょうど良い位置関係になりました。

試射してみると若干パワーが上がった感じでした。

ガス漏れが無くなったからなのか、ルートがストレートになってガスの抜けが良くなったからなのか・・・

詳しいテストはまた後日、です。

オマケでホップ調整について。わざわざ私が書くまでも無く皆さんご存知かと思いますが・・・

この銃、最初はどこでどうやってホップ調整するのかわかりませんでしたが、

ストックを外してみると・・・

こんな所にありました。

でも上のリターンスプリングが邪魔で小指でさえ入りません。仕方なくマイナスドライバーなどを差し込んで調整していました。

しかし反対側を見ると・・・

なにやら6角形の穴が。

やや無理があるのですがこうすればストックを外さなくても調整が出来ます。

ボールポイントのレンチなら良いかもしれませんね。

2011年02月12日

対策はお手軽に

引き続きWE M14弄りです。

前回触れたトリガーを引いてもハンマーが落ちにくい症状ですが、具体的にはトリガーをフルストローク引いてもハンマーが落ちず、さらにそこからギューッと引くと何とかハンマーが落ちるといった感じでした。

最初はトリガーボックスの変形(と言うかパーツのズレ)の影響を疑いました。変形によって微妙にハンマー軸が前方へ移動し、そのためにトリガーとかみ合うノッチがより深くかかっているのではないかと考えました。

しかしどうやら原因はそれだけでは無かったみたいです。クランプで挟んで強制的に変形を修正した状態で作動を確認しましたが症状はほとんど改善しません。さらに色々弄り回しているうちにトリガー(ピン)を前方に押し付けてやるとハンマーが落ちやすくなることが判りました。実はトリガーピンの穴がかなりユルユルなんです。実際今までもトリガーボックスを取り出して弄り回している時にいつの間にかトリガーピンが勝手に落ちていたことが何度かありました。

実際のトリガーピンの写真です。

判りにくいのでもう一枚。

ピンに対して穴がかなり大きいのが判るでしょうか?

瞬間接着剤を流してみました。

この時ピンを前方に押し付けながら作業します。接着剤が硬化したら余分なはみ出しをカットしてピンをコツコツたたいて抜きます。反対側の穴も同様に処理します。

とりあえずこれで問題なくハンマーが落ちるようになりました。

もう一点、気になった所の修正です。

手でハンマーを起こすとよく分かるんですがやたらとガサゴソギシギシした感触があります。

ちょっと大げさに表現してますがハンマーダウンの状態ではこの写真の様にハンマースプリングが屈曲してしまってます。

この状態からスプリングを縮めることになるので余分な所で擦れてガサゴソ感が出るようです。

なのでスプリングハウジングの入り口を微妙に面取りしました。

ついでにスプリングロッドの先端も軽く丸めました。

どちらもやりすぎて症状をかえって悪化させてもいけないのでほどほどでやめておきました。

フルにスプリングを縮めてもロッドの長さには余裕があるのでもう少し長いロッドにしといてくれればスプリングの屈曲も抑えられて良かったんですが。

前回触れたトリガーを引いてもハンマーが落ちにくい症状ですが、具体的にはトリガーをフルストローク引いてもハンマーが落ちず、さらにそこからギューッと引くと何とかハンマーが落ちるといった感じでした。

最初はトリガーボックスの変形(と言うかパーツのズレ)の影響を疑いました。変形によって微妙にハンマー軸が前方へ移動し、そのためにトリガーとかみ合うノッチがより深くかかっているのではないかと考えました。

しかしどうやら原因はそれだけでは無かったみたいです。クランプで挟んで強制的に変形を修正した状態で作動を確認しましたが症状はほとんど改善しません。さらに色々弄り回しているうちにトリガー(ピン)を前方に押し付けてやるとハンマーが落ちやすくなることが判りました。実はトリガーピンの穴がかなりユルユルなんです。実際今までもトリガーボックスを取り出して弄り回している時にいつの間にかトリガーピンが勝手に落ちていたことが何度かありました。

実際のトリガーピンの写真です。

判りにくいのでもう一枚。

ピンに対して穴がかなり大きいのが判るでしょうか?

瞬間接着剤を流してみました。

この時ピンを前方に押し付けながら作業します。接着剤が硬化したら余分なはみ出しをカットしてピンをコツコツたたいて抜きます。反対側の穴も同様に処理します。

とりあえずこれで問題なくハンマーが落ちるようになりました。

もう一点、気になった所の修正です。

手でハンマーを起こすとよく分かるんですがやたらとガサゴソギシギシした感触があります。

ちょっと大げさに表現してますがハンマーダウンの状態ではこの写真の様にハンマースプリングが屈曲してしまってます。

この状態からスプリングを縮めることになるので余分な所で擦れてガサゴソ感が出るようです。

なのでスプリングハウジングの入り口を微妙に面取りしました。

ついでにスプリングロッドの先端も軽く丸めました。

どちらもやりすぎて症状をかえって悪化させてもいけないのでほどほどでやめておきました。

フルにスプリングを縮めてもロッドの長さには余裕があるのでもう少し長いロッドにしといてくれればスプリングの屈曲も抑えられて良かったんですが。

2011年02月05日

NPAS組んで見たものの・・・

この寒い中ガスブロ弄りです。

この寒い中ガスブロ弄りです。WEのM14にRA-TECHのNPASを組み込んでみました。

参考までに素のM14は秋の時点で0.2g弾で初速40~70でした。(ばらつき大きすぎですね

)弾道そのものは素直でいい感じでしたが遠くに伸びる弾もあればションベン弾もありでこのままではちょっと使えないな、と言う感じでした。

)弾道そのものは素直でいい感じでしたが遠くに伸びる弾もあればションベン弾もありでこのままではちょっと使えないな、と言う感じでした。その後撃ち込むにつれて初速のばらつきは減ってきましたがもうちょっとパワーが欲しい所です。

念の為NPASは基本的にパワーアップのためのパーツではなくパワーを簡単に調整できるようにするパーツです。最大パワー時で規制値を超えないようにセッティングしておいて、気温が高すぎる時などにパワーが出過ぎないようにアジャストする、と言うのが理想ですかね。(BB弾のパワーが無くなるのを無視してBLK側にパワーを回して反動を楽しむ、と言うのもアリです)

改正銃刀法では気温35℃の時に0.98jを超えない事、とあります。初めてそれを聞いた時そんな気温めったに無いだろ!と思いましたが去年の夏は結構普通でしたね

さて実際の組み込みです。

RA-TECHの組み込みマニュアルに従って銃を分解してノズルを取り出しばらします。

そして青矢印部分の突起を1.82ミリカットします。(この写真では既にカット済み)

ちなみに赤矢印がNPASと交換するフローティングバルブです。

しかしここでふと考えたのがこのままNPASを組み込まずノーマルバルブのまま組んだらどうなるのか?と言う事。

で、早速やってみました。

銃を組み上げて室温15度前後の場所に1時間以上放置して計測。70~80の初速が出ました。ちょうど良いパワーでしょうか?このままでいいんじゃないの?て感じです。

まあそう言う訳にもいかないので再びバラしてNPAS組み込みます。

バラした時にふと横にあった予備のノズルセットを手にとって見たのですが、ん???

一方が今回カット加工したノズル、もう一方が予備の新品ノズルなんですがほぼ一緒の長さです???

ロットの違い?日本仕様と海外仕様?よく分かりません。(ちなみに購入先は別の場所でした)

RA-TECHの組み込み説明にあった写真とは形自体が少し違いますし・・・

とりあえずよく分からないままNPASを組み込み。

作動確認した所、組み込み前とは違う強い反動におおっ!と喜びかけたのですが、ん?反動が強くなったという事はもしや?と思い初速を測ってみると50~60に

元のローパワーに戻ってしまいました。

元のローパワーに戻ってしまいました。先ほどの加工箇所をさらに1.82ミリカットしようかとも思いましたが、この寒い時期では暖房してある室内でも今一つ初速データが信用できません。暖かい気候になってから調整することにしてひとまずNPASは外して元のバルブに戻しました。

そんなに酷使していないのですが、トリガー周りにも問題が出てきました。

ネットで見かけた他の方の銃にも出ていたトリガーボックスの変形が現れてきました。同時にトリガーを引いてもハンマーが落ちにくい現象も出ています。

これも何とか対策を施したい所です。

RA-TECHのトリガーボックスに交換するのが簡単でしょうがちょっと高いですねー

2010年12月19日

レイル取り付け

数年前に入手したVFCのAKS74UN、初めての海外製品だったのでドキドキしながら購入した覚えがあります。

長らくお気に入りとして使ってきましたがさすがにちょっと飽きが来てました。そこでカスタムAKの人気も下火になりつつある昨今ですが、今更ながらレイルを取り付けてみました。

ショットショーで購入して来ました。ついでにセレクターも交換します。

共にLCT製です。

まずはロアレイルを取り付け。

・・・かなーりガタついてますが・・・

まあアッパーレイルを取り付けて上下のレイルを結合すればガタも無くなるかもね。

っと思ったんですが・・・

うーん、そもそも結合できません

この状態でロアはめいっぱい後ろに寄せてアッパーは前に寄せてるんですがネジ穴が合わせられません。

しばらく考えてロアレイルの後ろ側を削って対応することにしました。

実際購入する時にもVFCへの取り付けは後部を削る必要があるかも、と聞いていましたがその通りになりましたね。

フレームに当たる部分をリューターで削りました。

組み付けると見えなくなる部分なので仕上がりはテキトーです。

上手く組みあがりました~

雰囲気がらりと変わりましたね。

ちなみにセレクターは指かけを使った操作は出来ませんでした。予想はしてたんですがセレクター先端部を持って操作するより格段に大きな力が必要なんです。外国人のガタイの良いオッサンなら難無く操作できるんでしょうがひ弱な日本人のオッサンである私には無理だったみたい。カッコ良くなったので満足はしてますけどね。

長らくお気に入りとして使ってきましたがさすがにちょっと飽きが来てました。そこでカスタムAKの人気も下火になりつつある昨今ですが、今更ながらレイルを取り付けてみました。

ショットショーで購入して来ました。ついでにセレクターも交換します。

共にLCT製です。

まずはロアレイルを取り付け。

・・・かなーりガタついてますが・・・

まあアッパーレイルを取り付けて上下のレイルを結合すればガタも無くなるかもね。

っと思ったんですが・・・

うーん、そもそも結合できません

この状態でロアはめいっぱい後ろに寄せてアッパーは前に寄せてるんですがネジ穴が合わせられません。

しばらく考えてロアレイルの後ろ側を削って対応することにしました。

実際購入する時にもVFCへの取り付けは後部を削る必要があるかも、と聞いていましたがその通りになりましたね。

フレームに当たる部分をリューターで削りました。

組み付けると見えなくなる部分なので仕上がりはテキトーです。

上手く組みあがりました~

雰囲気がらりと変わりましたね。

ちなみにセレクターは指かけを使った操作は出来ませんでした。予想はしてたんですがセレクター先端部を持って操作するより格段に大きな力が必要なんです。外国人のガタイの良いオッサンなら難無く操作できるんでしょうがひ弱な日本人のオッサンである私には無理だったみたい。カッコ良くなったので満足はしてますけどね。

2010年12月04日

ドカンと6発

先日のゲームに投入した新兵器のご紹介。

ICSのGLMです。ゲーム前日のショットショーで購入してきたものです。

実銃ではMGL140と言うみたいですね。

ショットショーに向かう道中で「会場でこんなの売ってるよー」と電話で教えてもらったのですが、その時はまあとりあえずチェックだな、程度に考えていましたが、いざ実物を見て触ってみるとスタイルの良さと圧倒的な軽さに惚れて半ば衝動的に購入してしまいました。

さて、家に持ち帰って落ち着いてから見ると、う~ん、やっぱり全体的にプラスチック感満載です。実際ビス以外の金属パーツは数えるほどしかありません。しかしこれを金属をふんだんに使って作るとCAWのリボルバーランチャーを上回る価格と重量になってしまいますねぇ。メチャメチャカッコイイとは思いますけど。

で、早速実戦投入してみたわけですが、やっぱり軽さが良いですね。ゲーム中から準備片付けまで楽です。重いと持ってくるだけで億劫になりますから。作動については1度だけ1発空振りして激発しなかった事がありましたが後はこれと言った問題はありませんでした。

でもやっぱり走ってて思い切り転んだらどこかボッキリ逝っちゃうかも(いや、バラバラか?)。ストック基部とかやばそうです。

気をつけて使っていこうと思います。

2010年11月17日

11月14日のゲームにて

良い天気でしたね。ガスブロに喝を入れようと携帯ストーブも用意したんですが必要ありませんでした。

MP7です。PEQ16バッテリーケースにリポを入れてます。

PEQ16はちょっとかさばりますね。15の方がコンパクトで良かったのですが既に他の銃で使ってましたので16を試して見ました。16は簡単に開閉できるのが良いです。

マルイクリンコフ。中身はぜんぜんいじってません。

前回ハンドガードを塗った後、ちょっと赤すぎたのでさらにクリアーオレンジを塗り重ねるつもりで下地保護のためにツヤありクリアー(透明)を吹いたんですがなぜかそれだけで色が変化、オレンジ方向へ色味がシフトしました。かなりイメージに近い色になったのでこのまま使うことにしました。

WE M14 GBB。ちゃんと動いてくれました。リコイルと作動音が気持ち良いです。

ほぼ箱出し新品だったので試し撃ちしている間に尻上がりに作動が勢い良くなっていきました。

肝心の実射性能は・・・いやぁ、弄り甲斐があって楽しみが増えたなぁ。はっはっは

以上、当日持って行った銃のご紹介でした~

MP7です。PEQ16バッテリーケースにリポを入れてます。

PEQ16はちょっとかさばりますね。15の方がコンパクトで良かったのですが既に他の銃で使ってましたので16を試して見ました。16は簡単に開閉できるのが良いです。

マルイクリンコフ。中身はぜんぜんいじってません。

前回ハンドガードを塗った後、ちょっと赤すぎたのでさらにクリアーオレンジを塗り重ねるつもりで下地保護のためにツヤありクリアー(透明)を吹いたんですがなぜかそれだけで色が変化、オレンジ方向へ色味がシフトしました。かなりイメージに近い色になったのでこのまま使うことにしました。

WE M14 GBB。ちゃんと動いてくれました。リコイルと作動音が気持ち良いです。

ほぼ箱出し新品だったので試し撃ちしている間に尻上がりに作動が勢い良くなっていきました。

肝心の実射性能は・・・いやぁ、弄り甲斐があって楽しみが増えたなぁ。はっはっは

以上、当日持って行った銃のご紹介でした~

2010年10月10日

色塗り

久しぶりの鉄砲いじりです。とは言っても外装チューン(塗装)ですが。

マルイのAKS74U、外観にちょっと不満がありました。

レシーバーがつや消し黒なのはまあそれも有りかなと思うんですが(テカテカの方がよりらしい感じがしますけど)ハンドガードが黒っぽいのがちょっと違うかなって思います。確かに同じような色味の実銃もあるみたいですが、ロシアの銃と言えば木部がもっと赤いイメージがあります。

塗りなおしにチャレンジしてみました。瓶入りプラカラー使うのは十何年ぶりでしょうか。

まずはノーマル状態。

左は比較用VFC製クリンコフ。VFCの方ももっと赤くてもいいかなと思ってみたり。

まずは表面の黒っぽい木目風塗装をシンナーではがします。

右のアッパーがはがした物。もう元には戻れません。良く目にするウッド風プラの地肌が出てきます。確かアカデミーのクリンコフがこんな感じだった様な・・・

ここでちょっと冒険。

発色を良くするために蛍光レッドのスプレーで全体を塗ります。

その後薄めたクリアーオレンジでムラ塗りして色調を整えつつ木目風のテクスチャを付けました。

完成組み込み後の写真。奥が比較用VFC。

雰囲気が大きく変わりました。でもちょっと赤くなりすぎたかも。

今度また気が向いたら一から塗りなおしてみようと思います。

次はプラの地肌の上に直接蛍光レッドとクリヤーオレンジの混合をムラ塗りして見ます。また、塗料も単にシンナーで薄めるのではなくクリヤーを混ぜて薄い色を作った方が良さそうです。

マルイのAKS74U、外観にちょっと不満がありました。

レシーバーがつや消し黒なのはまあそれも有りかなと思うんですが(テカテカの方がよりらしい感じがしますけど)ハンドガードが黒っぽいのがちょっと違うかなって思います。確かに同じような色味の実銃もあるみたいですが、ロシアの銃と言えば木部がもっと赤いイメージがあります。

塗りなおしにチャレンジしてみました。瓶入りプラカラー使うのは十何年ぶりでしょうか。

まずはノーマル状態。

左は比較用VFC製クリンコフ。VFCの方ももっと赤くてもいいかなと思ってみたり。

まずは表面の黒っぽい木目風塗装をシンナーではがします。

右のアッパーがはがした物。もう元には戻れません。良く目にするウッド風プラの地肌が出てきます。確かアカデミーのクリンコフがこんな感じだった様な・・・

ここでちょっと冒険。

発色を良くするために蛍光レッドのスプレーで全体を塗ります。

その後薄めたクリアーオレンジでムラ塗りして色調を整えつつ木目風のテクスチャを付けました。

完成組み込み後の写真。奥が比較用VFC。

雰囲気が大きく変わりました。でもちょっと赤くなりすぎたかも。

今度また気が向いたら一から塗りなおしてみようと思います。

次はプラの地肌の上に直接蛍光レッドとクリヤーオレンジの混合をムラ塗りして見ます。また、塗料も単にシンナーで薄めるのではなくクリヤーを混ぜて薄い色を作った方が良さそうです。

2010年09月29日

9月26日のゲーム

先日のゲーム、まずまずの過ごしやすさでした。

さすがに動き回ると汗が滴ってきますが休憩中に風が吹いてくると涼し~い!

今年の夏の暑さが異常だっただけに余計に快適に感じます。

相変わらずのマッタリお気楽ムードでしたがサクサクとそこそこのゲーム数をこなしました。

私の特盛りM4。宇宙海兵隊仕様ですか?て感じです。

「おーカッコイイ!!」

「バカじゃないの!?」

仲間から二通りの賛辞をいただきました

アントンさんの次世代M4。私の銃を見た後だとおとなしく見えます。

PEQ2に仕込んだエネループ、普通に使えましたね。後は耐久性に期待です。

今更ですが今回次世代M4をちゃんと撃たせてもらいました。すごく良い弾道で購買意欲がUPしました。やっぱり良く当たる銃が一番ですから。

音咲さんのステアー。プレーンな感じで見た目かなり新しいです。

実際あまり使ってなかったそうで、たまには活躍させてやろうと持ってきたとの事。

私も好きな銃ですが最近はぜんぜん使ってないです。妙に重いのが難点ですね。あとトリガーも。

敵を待ち構えるアントンさん。

低く濃いブッシュが多く、沈むと近くでも判りません。死亡退場する方に踏まれかけてました。

待ち伏せを喰らってあわてて移動中のmasaさん。

このあと敵の位置も掴めぬまま乱射で反撃してました。

腰だめで銃口を左右に振りながら・・・

ゲスト音咲さん。

銃は途中からMP5に換えて軽量化。しかし今度はマガジンの不調でピンチになる事も。

今回イーグルのリポを導入してみたんですがやはり3セルでは回転速すぎです。壊れそうで怖いです。

それから同じくイーグルのカットオフ回路も一緒に使いましたがすぐに回路内のヒューズが飛んでしまいました。純正品の組み合わせなのに何故??

さすがに動き回ると汗が滴ってきますが休憩中に風が吹いてくると涼し~い!

今年の夏の暑さが異常だっただけに余計に快適に感じます。

相変わらずのマッタリお気楽ムードでしたがサクサクとそこそこのゲーム数をこなしました。

私の特盛りM4。宇宙海兵隊仕様ですか?て感じです。

「おーカッコイイ!!」

「バカじゃないの!?」

仲間から二通りの賛辞をいただきました

アントンさんの次世代M4。私の銃を見た後だとおとなしく見えます。

PEQ2に仕込んだエネループ、普通に使えましたね。後は耐久性に期待です。

今更ですが今回次世代M4をちゃんと撃たせてもらいました。すごく良い弾道で購買意欲がUPしました。やっぱり良く当たる銃が一番ですから。

音咲さんのステアー。プレーンな感じで見た目かなり新しいです。

実際あまり使ってなかったそうで、たまには活躍させてやろうと持ってきたとの事。

私も好きな銃ですが最近はぜんぜん使ってないです。妙に重いのが難点ですね。あとトリガーも。

敵を待ち構えるアントンさん。

低く濃いブッシュが多く、沈むと近くでも判りません。死亡退場する方に踏まれかけてました。

待ち伏せを喰らってあわてて移動中のmasaさん。

このあと敵の位置も掴めぬまま乱射で反撃してました。

腰だめで銃口を左右に振りながら・・・

ゲスト音咲さん。

銃は途中からMP5に換えて軽量化。しかし今度はマガジンの不調でピンチになる事も。

今回イーグルのリポを導入してみたんですがやはり3セルでは回転速すぎです。壊れそうで怖いです。

それから同じくイーグルのカットオフ回路も一緒に使いましたがすぐに回路内のヒューズが飛んでしまいました。純正品の組み合わせなのに何故??